Nell’assedio di Sagunto – cioè di Palermo – Pappalardo concepisce, insieme ad artisti e intellettuali, una dimensione esistenziale dell’arte, tesa alla trascendenza di vita e morte, in consonanza con il dubbio filosofico, la ricerca teologica, la creazione letteraria.

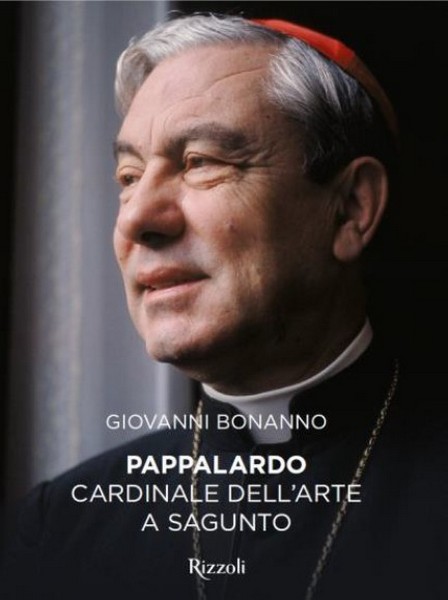

Pappalardo cardinale dell’arte a Sagunto è un ritratto inedito di uno dei maggiori protagonisti del dopo Concilio. Nella Palermo dominata dalla mafia, egli intuisce che l’arte contemporanea può costituire strumento di promozione umana e di evangelizzazione perché, oltre a essere segno di bellezza, possiede la forza profetica dell’accusa e della liberazione. Non è un critico Salvatore Pappalardo, ma un vescovo affascinato dall’intelligenza di pittori e scultori nelle cui creazioni, sovente, riecheggia l’urlo di Giobbe e il canto delle Beatitudini.

Nel capoluogo siciliano Pappalardo è considerato defensor civitatis. Con le armi della ragione e della fede si ribella alla strategia del terrore, determinando nel popolo una decisa opposizione, che si radica nella parola biblica. Non teme di sfidare Cosa nostra e di rinfacciare alla politica – con il Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur pronunziato davanti alla bara di Carlo Alberto Dalla Chiesa – il disinteresse di Roma nei confronti di una Sicilia violentata.

Fin dai primi anni si fa promotore della riscossa morale servendosi anche del magistero dell’arte. Convinto del suo valore nella formazione delle coscienze, apre alla città il Palazzo Arcivescovile trasformandolo in sede di grandi esposizioni, cui partecipano maestri di generazioni e correnti diverse. Vasto, in Italia, il consenso di pubblico e stampa, attratti da opere che esprimono del “secolo breve” l’ansia catartica. Memorabili le Rassegne Nazionali del Sacro nell’Arte Contemporanea con protagonisti quali de Chirico, Cagli, Matta, Pirandello, Guttuso, Fazzini, Fontana, Rouault e con oltre trecento attori, interpreti della condizione dell’uomo.

Lungo una traiettoria diacronica l’autore del libro racconta, con scrittura accattivante, l’avventura immaginifica di Pappalardo e di quanti lo collaborano, soffermandosi, criticamente, su mostre, incontri con artisti, visite a maestri, rapporti con scrittori, storici dell’arte e giornalisti, conferenze e dibattiti, creazioni di pale d’altare e sculture, progetti, meditazioni estetiche e sul capolavoro editoriale del primo Evangeliario moderno, che segue, a distanza di secoli, i miniati del Trecento. Ma anche sull’impegno a dischiudere nuovi orizzonti di bellezza alla Chiesa perché comprenda i linguaggi della contemporaneità e li accolga all’interno degli spazi sacri. Coinvolgente libro, denso di mille vite. Delinea la figura anticonformista del “cardinale di Sagunto”, in dialogo con pittori e scultori, percepiti quali poeti e profeti, e lungimirante nel volere che l’arte costituisca, nella Chiesa e nella Società, sacramento di Bellezza.